记者从半岛平台获悉,该校李天晴教授、季维智院士团队经过8年的不懈努力,在帕金森疾病治疗方法上取得重要突破。

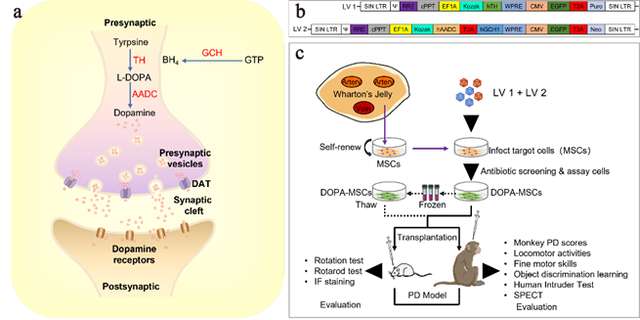

研究团队开发出了用于帕金森疾病治疗的可持久稳定分泌多巴胺的基因工程化间充质干细胞,将其移植到大鼠和猴帕金森模型后,通过恢复纹状体多巴胺水平,患帕金森疾病动物可在两周左右快速恢复其运动和非运动障碍缺陷。通过1次移植,长达5年结果的评价证明了该方法在非人灵长类动物帕金森模型中的长期疗效和安全性,显示出未来在帕金森临床治疗应用中的巨大潜力。相关研究成果于2022年12月22日在国际权威期刊《自然伙伴期刊-帕金森疾病》在线发表,题为《具有合成多巴胺神经递质的基因工程化间充质干细胞成功治疗大鼠和猴子帕金森疾病》。

“目前我国帕金森病患者已超300万人,帕金森病6年内的死亡率高达66%,是继肿瘤、心脑血管病之后中老年健康的‘第三杀手’。”李天晴说,“当前临床上主要采用口服L-左旋多巴补偿丢失的多巴胺神经递质或脑深部电刺激术(DBS),两类方法长期使用会产生明显的副作用,且后期效果减退。团队考虑从帕金森发病机制入手,尝试开发安全、有效、经济的帕金森疾病治疗方法。”

据李天晴介绍,为了精确递送多巴胺神经递质到纹状体局部部位,研究团队成员开发出一种全新的治疗策略,将多巴胺神经递质合成的3个特定基因:TH、GCH和AADC转入一个间充质干细胞系里,让该细胞系可以稳定分泌多巴胺神经递质,移植后可在脑部纹状体连续、稳定地分泌多巴胺。移植到纹状体的细胞可以在帕金森病大鼠和猴中安全地长期纠正运动缺陷、精细运动以及包括认知和情绪在内的非运动认知障碍。所有的帕金森病猴,包括完全失去自我运动和进食功能的重度帕金森病猴,仅通过一次移植,临床症状在2—4周即表现出显著的(帕金森病评分恢复率为60%~90%)恢复效果,并都在5年间保持良好的治疗效果。

“从目前的动物试验来看,这套疗法具有见效快、操作便捷、能在较长时间内稳定维持疗效的优点。特别是与其他细胞药物相比,工程化的细胞容易大量扩增,因此治疗成本也会降低。”李天晴说,“我们将进一步优化最佳基因工程化细胞,多维度提升疗法安全性,并充分利用灵长类动物帕金森疾病模型,搭建临床转化方案,期待能早日为患者服务。”

据悉,该方法目前已申报国家专利,并获得科技部重点研发计划和云南省科技厅专项经费支持。

(光明日报全媒体记者徐鑫雨)

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology